売れてないね~。量販店も料理屋も。景気の悪さからだろうと思う。でもランニングコストを考えると、暇だからしょうがないでは済まされない。そんな時こそ暇なうちに準備や勉強をしておくのがいいでしょう。

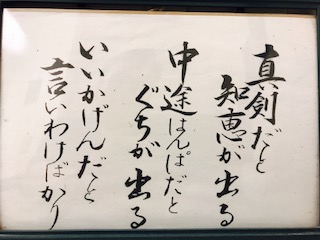

モティベーションを維持するためにではないですけど、基本に戻る意味もあって書き留めた格言を見ていると、懐かしいものが。

【営業風林火山】

営業の速きこと風の如く

傾聴すること林の如く

提案すること火の如く

値引せざること山の如し

誰が考えたのかわかりませんが、今こそこの格言が生かされる時が来たとおもいました。

先輩たちが残してくれた言葉は、いつの世でも人間がなす限り大切なものだと感じてやみません。

2月18日、私の母が2度目のガンの手術をしました。84才になる母は、大正琴が大好きで日夜練習し全国大会に出ることを楽しみにしています。全国大会目前でまた手術。心が折れるのは当然のことと思いきや、「頑張って全国大会出よう」という言葉に、生きるスイッチがはいったようで、術後5日目に立ち、今週末退院と。約30~40センチ腸を切った84才のばーさんとは思えない回復ぶり。

単なる生きることだけでできたことではないと思いました。目指すモノのパワー、目標を心底思った強い気持ちが、生きるための体のパワーを生み出したのではないかと。

一時は「長く生き過ぎた」などと言っていた老人が、目指すモノのパワーで見事復活を果たそうとしている。

何でもそろっていて、ぼ~っと過ごしている。目標もなく。しかし、あと数年しか残されていない命と分かったときに、きっとその人たちは、おどおどしてその日のくるのを怯えて過ごすのではないでしょうか。

目指すパワーを意識して生きていこう!

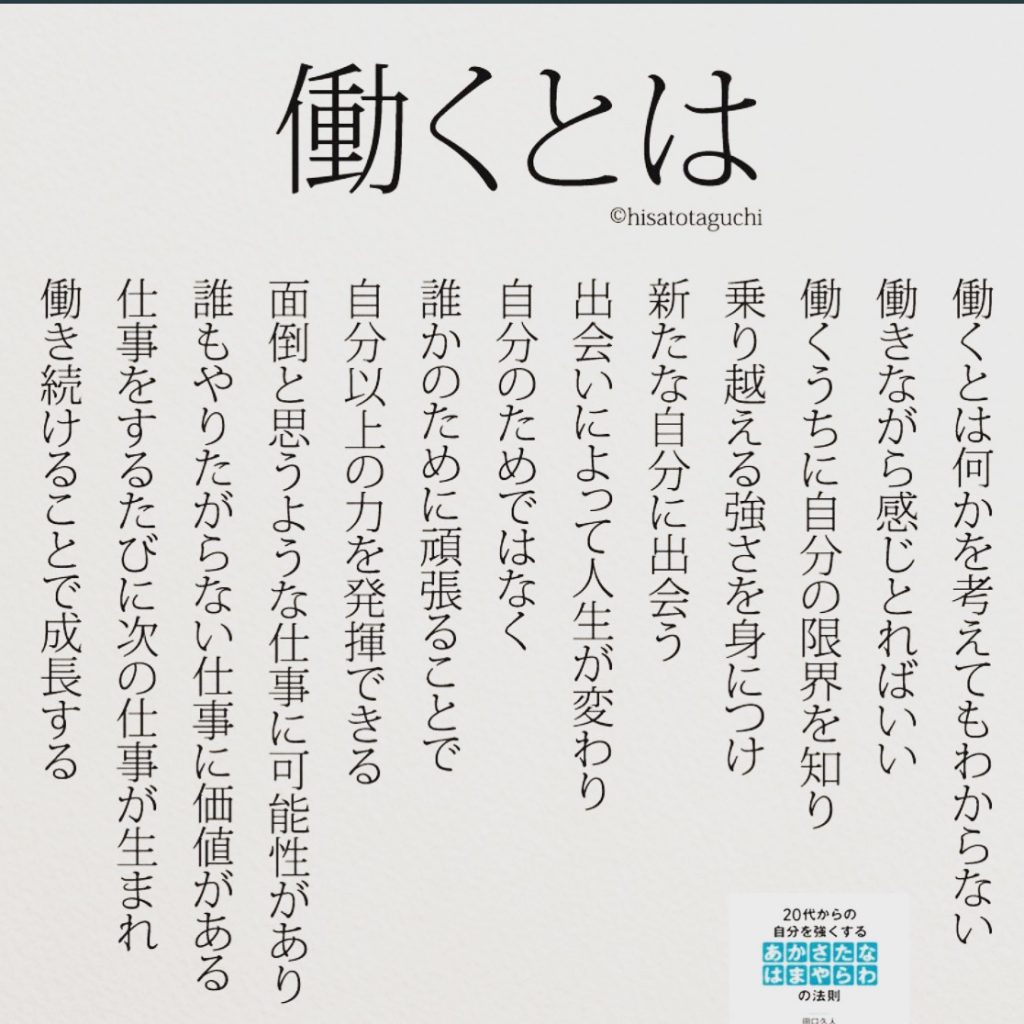

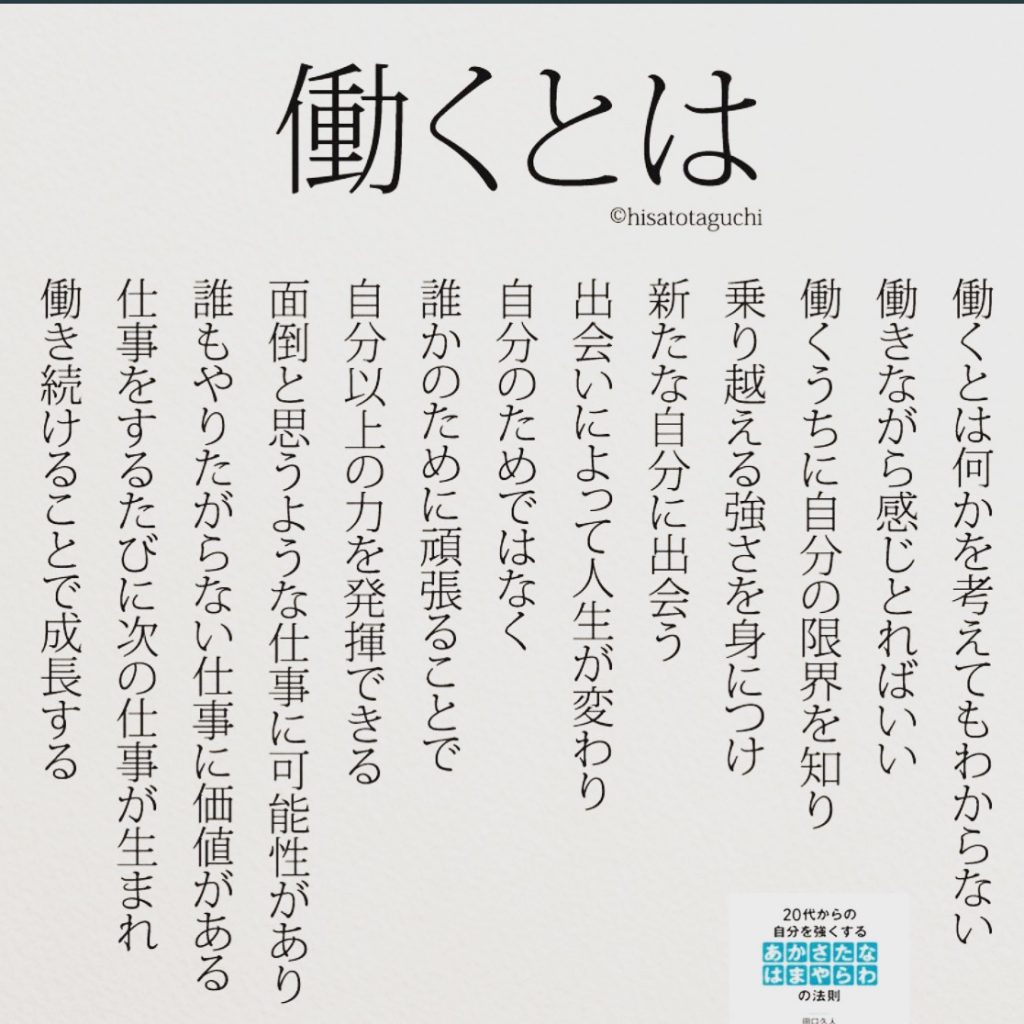

友人よりこんな言葉をいただいた。働く意味をどう今の若手に伝えたらいいのか。

ここに書かれていることを「働き方改革」を推進する人は、これを理解しているのだろうか。また、その当事者である従業員は理解できているのだろうか。

「権利を主張して義務怠る」

そんな人が目につくようになった。最近のニュースでは今までになかったような事件ばかり。飲食店のアルバイトの信じられない行動。いままでもあったのかも知れないが、我々はびっくりするばかり。

教育・育成をどういう時間と費用を費やすのか。中小零細企業の経営者にとって頭の痛い話です。

「叱咤激励」

これを今の時代ではパワハラという。単純に時代が違うとかたずけていいものあろうか。

西太の格言に「時間は寿命」という言葉があります。時間は止めることはできません。それと同時に寿命も止めることができません。

時間は、命と言っても過言ではないでしょう。日々命を燃焼し、いつ寿命がつきるのか分からない運命とともに共有しているのが時間。

だからこそ、今日やらなければならないことは、今日やらなければズルズル先延ばしになり、結局やらずじまいになる。それは、過去に追われることであり、前に進むときに壁となって現れる。それが後悔。

西太には、それにリンクした格言があります。その時間を大切にするため

「早い判断・早い実行・早い修正」

後戻りできない時間に、前へと進むための行動の基本です。どれも時間を無駄にしない即実行を意味しています。

後悔先に立たず。前に向かって頑張りましょう。

原木生椎茸のどんこ椎茸

千葉農園の原木生椎茸の花どんこが始まりました。これがくると春はもうすぐって思います。

この花どんこ。千葉農園の生シイタケは、食菜の王国で紹介した商品で、肉厚で椎茸の味は濃くて他の野菜と混ぜてもその存在感を残し、焼いても縮まず、生シイタケの王道をひたすら歩む商品と言っても過言ではないでしょう。

産量がすくないので、それを知っている和洋中のシェフがこぞって買っていく。

食べてみればわかる。

≪もうひとつ考え方≫

この2019年は、我々の業界に逆風(?)なのか。

ただ豊洲に移ってから街にクリスマスや正月の雰囲気もなく、思い返すとほのぼのとした行事が薄まっていき、暴徒化したハローウィンが目立っていたような気がする。それは、景気の悪さのストレスのようにも見える。

さて、なんで逆風と思ったのか。

労働者観点で決して悪いとは思わないが、「稼ぎたい」という人「仕事をもっともっとスキルアップしたい人」「会社成長に貢献したい人」などの仕事が面白くなってきた人たちにとって本当に為になるのだろうか。

会社は、それを残業などの形で支援する形をとっている。結果の出ない努力を残業という形で会社は支援する。そんな残業や休日返上の話はよく聞く。がしかし、それは前述したように仕事にたいしてのモティベーションがあった場合と思う。

仕事が面白くなるのは、事の流れを把握でき、仕事に対する何かの出来事がきっかけでやる気になるチャンスがあったとき。それは、プロとしての一歩。会社に入った以上は、中小の場合全員にそのチャンスが回ってくる。いや回さないといけない。しかし、そのチャンスを与えることが難しくなってくるように思う。新入社員は、見た目より、人がジャッジした以上に活躍するかもしれない無限なパワーがあると思っております。が、それはいくつもの壁を乗り越えなくてはならず、しかし、乗り越える前に時間切れ。

壁を乗り越えるための残業や長時間労働と称される労働は、「育成」という観点でみることもでき、結果こそ出ていないが将来未来のための会社からの温かい支援と受け止めてほしいものです。それはいずれ「責任」という会社のとって大事なキーワードを心底理解した人間を作り上げるものと思っているからです。

景気悪くて落ち込んでたところにこの笑顔(^^)みなさんご存知の坂口憲二さんです。

ちょくちょくニアミスあって、何度かお見掛けしましたがなかなか話す機会がなく、とうとうその時がやってまいりました。

彼はご存知通り大病を患っている。にもかかわらずこの笑顔。前向きに生きるオーラを感じ、亡くなった偉大なプロレスラーの父のパワーが伝わってっきました。

元気の出る西太産直野菜を食べて頑張ってください!

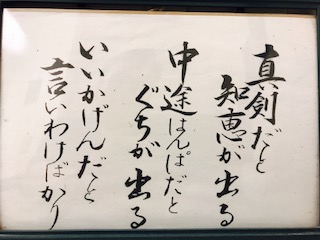

誰の言葉か知らないけど・・

誰の言葉か知らないけど・・

今年に入って”権限”だの”権利”だのやたら耳にしています。国際的な場でもそんな話が飛び交っているようですが、そんな大きな話ではなく現実に起きている我々中小企業の話をしたいと思います。

「責任」と「権限」これはワンセットって分かっていない人が多い。これを分かっていないとコミュニケーションに大きな影響を及ぼす。

本来責任を与えられた者が、その責任を遂行するために権限を行使するのが当たり前だが、権限を先に振りかざし、失敗するとその責任を転嫁するヤツが見受けられる。ありがちな嫌われ上司。

人は道具ではない。道具ではない感情の動物である。気遣うことも責任の一端と考えなくてはならないと思う。当社のモットーである「人に優しく 仕事に厳しく」はそう言った感情の動物を責任と権限において成功へ導く重要なキーワードであるのだが、その度合いが分かっていない事例が多い。

やれると思って依頼した仕事ができない。失敗した。

≪責任者の修正最悪行動≫

1、ただミスに対して怒り、次の人へ移行を考える

2、怒ることもせず、注意もせず責任者自ら修正する

3、その人を責任者はできると判断したのが失敗であったと自己嫌悪で終わる

失敗にはいろいろあるが、失敗することを好んでいるものはいない。原因追及をし、指導するのが大事な責任者の役割。自己嫌悪になることも相手を責めることもそのあとの行動にかかっているのではないかと思う。

事前に充分に理解させたはずのミスは厳しく指導できるが、それも充分でなけれれば自分の責任。また、とっさの判断ミスで起こしたことが自分の責任エリアであれば、その失敗を必ず説明する必要がある。それを人は説教ともいうが、それは必ずしなくてはならない。それが責任であり聞く方はその権限下にあるということである。

責任と権限は組織においてあらゆる場面に遭遇する。今一度責任と権限について考えるときがきたのではないかと思っています。それは「ハラスメント」という社会問題が、コミュニケーション崩壊の要因にならないためにも。

猪突猛進!と行きたいところですが、早速世間は景気がよろしくない雰囲気。思い返せば、昨年はいつの間にかクリスマスが終わり、あっという間に正月なんだけど、街にその雰囲気がないと思ったのは僕だけでしょうか。

伝統を重んじすぎた結果も多少は左右されてきているように思えます。本年は昨年にも増して人手不足が懸念されますが、人材は「人在」では困りますね。やはり「人財」でないと。

このところの世界は、圧倒的なリーダーシップを発揮している国が多く見受けられ、日本国においてもやぶさかではない。あるTVの解説では、投票率が軒並み30%台であることを懸念し「民主主義の崩壊につながる」とも言っておりました。それは、圧倒的なリーダーに対しての対抗馬がいないから、疑惑があっても何があっても負け犬の遠吠えにしか聞こえない。

外人雇用についてもセキュリティ問題をないがしろにして、多くの外人を受け入れることは、危険と思う。デモも日本人は小競り合い程度のもめ事はあれど、暴徒化は聞いたことがない。しかし、今後はそうはいかないのではないかと思ってています。

狩猟民族である大陸のDNAと小さな島国の定住民族のDNAは明らかに違う。それを日本人は念頭に置いて受け入れるならそれを覚悟しなくてはならないと思う。

おっと、長々と生意気な能書きを垂れてしまいました。

さて、今年は年号が変わり、税金上がって、ますます変化にとんだ時代がやってくると覚悟して、頑張ります!

今年もあと少しで終わります。平成最後の年でもある。来年は、いい年になると確信しているひとがうらやましいと思う。政治不安に働くな政策に増税。我々中小企業にとっていい話がない。

こんなご時世だから「努力」「期待」「運」「縁」が乗り越えるためのキーワード。

≪努力≫ 努力しているという言葉は、自分が自分への誉め言葉。他人へアピールすべきものではない。この自分への誉め言葉が、自信へと導かれる。

≪期待≫ 他人が勝手に思う気持ち。しかし、それを無視して気付かないと勝手に低い評価をされ「期待してたのに・・・」という陰口を言われたり、もともと期待されていないひとにそのポジションを奪われる。周囲の目を気にするようなレーダー感覚を持つことが必要で、自分がいつも期待されているという感覚を持つことが大切。

≪運≫ 努力したからといって全員成功するわけではないが、成功者は全員努力してるが、それを成功という成果に結びつけるのは運。

≪縁≫ 運を左右するのが縁。ひとは縁によって大きな刺激を受け、成長する。すべての源は、縁の力。

簡単に表現してみました。景気に負けず粛々とがんばろう!